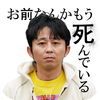

お前なんかもう死んでいる

お前なんかもう死んでいる~プロ一発屋に学ぶ50の法則~

この本は、毒舌で有名なお笑い芸人「有吉弘行」が書いた「自己啓発本」です。

有吉弘行さんといえば、猿岩石。

ピーク時に月収2千万稼ぎ、テレビから消えた逆のピーク時はゼロになったそうです。日本中誰もが知ってるようなスターに登りつめた後のまさかの転落人生。

どん底の中で培った生きるためのノウハウが詰まっていました。

サラリーマンの打算的な考えは身を滅ぼす

正直読み始める前は、大スターの転落人生の話なんて私にはあまり関係のない世界。なんて、ゴシップ感覚で読みはじめたのですが、「はじめに」の章でそれは覆されました。・自分はこの会社にいれば安泰なんだ

・35年ローンで家買っても平気なんだ

・老後も安心なんだ

こういうサラリーマンの打算的な考えがダメだと指摘しています。

そういう計算しているから、給料下がったとか、ボーナス出ないとかっていうだけでも大騒ぎするんだよ

さらに、こう続きます。

自分に期待するより、ダメな人間なんだと思っていきたほうがよっぽどラク

将来はおそらく良くなるだろう、という楽観的な考え方ではなく、苦しい現実と向き合って将来の予測を立てることに意味がある。

ゼロからイチにするのはタイヘン

ないところから作るのが大変なんです。ゼロになったらどうあがいても無断です。1を5にするほうが簡単。忙しい中、いろいろ仕事がある中で努力すれば、その頑張りが認められて、ひとつの仕事が次から次につながって、どんどん仕事が増えた

苦しい状況を一度リセットして新しい環境でやりなおすよりも、今の環境で努力したほうがいい。

もし今の境遇を悲観して新しいことをはじめようと考えているなら、もう一度だけ考えなおして欲しい。今やっていることの延長上、もしくはひとつ隣の分野にチャレンジするほうが広がるのではないか。

今まで積み上げてきたものを自分から崩してしまうなんて、とても残念なこと。一時的な感情によって自分を見失うことは絶対に避けたい。

この本をオススメしたい方

この本のネガティブな言い回しに騙されてはいけません。悲観的な文章に同調してはいけません。サブタイトルの50の法則もちょっと怪しいかもしれません。それでもこの本をオススメしたいのは、

不思議と「生きよう!」というメッセージが伝わってくるからです。

伝え方が少々乱暴&後ろ向きではありますが、本質的には「しぶとく生き残る」ための考え方を紹介している本だからです。

マイナスの環境にマイナスの感情で突き詰めたらプラスが見えてきた。

そんなバカな!と思った方にぜひ、オススメしたい本。

お前なんかもう死んでいる~プロ一発屋に学ぶ50の法則~ 1.3(¥350)

お前なんかもう死んでいる~プロ一発屋に学ぶ50の法則~ 1.3(¥350)

カテゴリ: ブック, ライフスタイル

販売元: tosihiko tanaka(サイズ: 7.8 MB)

全てのバージョンの評価:

(154件の評価)

(154件の評価) iPhone/iPadの両方に対応

iPhone/iPadの両方に対応